騎士フェデリオとなんだかんだ結ばれ、年明けを迎えたレイ。

母の再婚や妊娠など嬉しい知らせが舞い込む中、水面下では怪しい動きが起こっていた。

国を騒がせた男を追って、隣国へと渡るレイとフェデリオ。その先で彼らを待ち受けていた苦難とは――。

すれ違う二人を巡る陰謀と、蠢く謎が明らかになる完結巻。

| タイトル | 約束は白き森の果て 下 愛しいおまえと二度目のさよならを |

| タイトル(かな) | やくそくはしろきもりのはて げ いとしいおまえとにどめのさよならを |

| 著者名 | 雪野深桜 |

| 著者名(かな) | ゆきの みお |

| 刊行日 | 2024年11月20日 |

| 種別 | 長編 |

| ジャンル | ファンタジーBL |

『あの家以外に帰る場所なんかない』

いつかの雪の日に、俺はあの男にそう告げた。

それは、必ずおまえの傍に戻るという約束だった。

流されるようにはじまった同居生活。しかし、彼の隣は――きっとあいつが思っている以上に、俺にとっては心地の良いもので。

かつて吐いた言葉に、決して嘘はなかった。

ない……はずだった。

「…………っ」

俺は今たった一人で――、独りきりで、海を見つめている。

どうか、と願わずにはいられない。

もう二度と約束を違えない。

そう誓った俺を、おまえが憎んで……決して許さないことを。

*

小国フィアスリートの長い冬が明け、春が来る。

一面の銀世界が溶けて、残る白は土と混ざって新緑の芽吹きを促していた。

日の光にあたたかな陽気を感じるようになった春のはじめ。しかしまだ寒さの滲む早朝に、レイはベッドからのそりと起き上がり、大きく伸びをした。

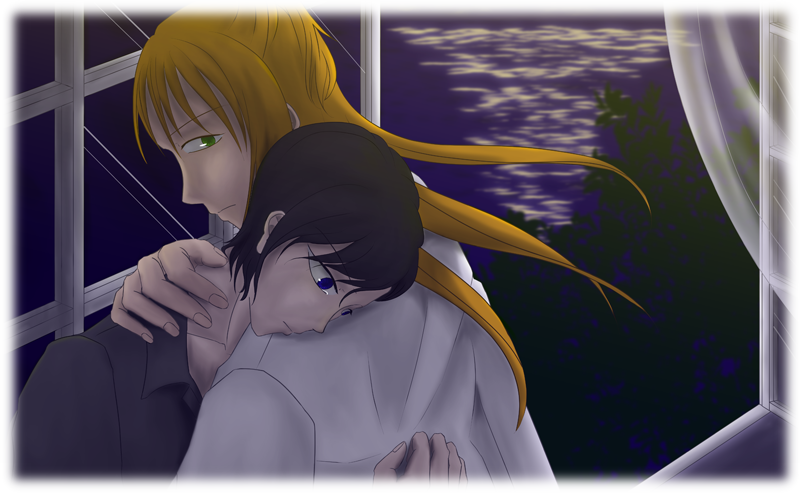

寝起きでボサボサの黒髪を掻き、濃い青色を宿した目をこする。隣に眠る男を目覚めさせぬよう、そうっと床に足を下ろして立ち上がると、そこに散らばった衣服からシャツを引っ張り出して袖を通した。

窓辺に寄ってカーテンを少しだけ開ける。外はとても良い天気だった。

「――おはよ、レイ」

不意に後ろから腰に手が回されて、レイは首だけで背後を見た。

「フェデリオ……。悪い、起こしたか?」

「んーん。だいじょうぶ」

にへらと笑う男は、レイの?にちゅっと音を立ててキスをする。彼の長い金茶の髪が枝垂れて少しくすぐったい。

それを感じられるほど、近い距離にいる――。この現実にほわりとあたたかなものを覚えながらも、さも鬱陶しげにその髪を払った。

レイのそんな態度にすら、フェデリオは愛おしげな笑みを浮かべて、腰に回る腕の力を更に強める。

「ねぇ、それよりもう起きるの? もう少し一緒に寝てようよ」

今日は久し振りに二人共、丸一日休みだった。それにまだ時刻は早朝。二度寝をするのは、やぶさかではない。

しかしレイは、大袈裟に渋面を作ってフェデリオの手を抓った。

「いたたたたっ」

「『寝る』ねぇ……?」

その手は、シャツを羽織っただけの格好をしたレイの下肢に伸びようとしている。また、背後には何やら硬いものが当たっていた。

ちらと睨みを飛ばすと、彼は情けなさそうに眉を下げる。

「……ダメ?」

ズボンこそ履いていたフェデリオだが、その中にあるものはもう臨戦態勢らしい。熱いそれを尻に押し付けられて、レイも吐息を零す。

「っ……、駄目だって言っても、するだろ……」

「まあね」

新緑を思わせる明るい緑の瞳がいたずらっぽく細められて、レイの項には軽く歯が立てられた。

「っ、ぁ…………」

身体から力が抜ける。それを鍛えられた逞しい腕が支えて、深く唇が重ねられた。

レイがこの男とこのような関係になったのは、この冬が訪れる前まで遡る。

森と霊峰に囲まれたここ都市国家フィアスリートで、レイは精霊や魔道具の研究員として城勤めをしていた。

世界を構成する

そんな中で、レイとフェデリオは様々な偶然が重なり――出逢った。

魔物は危険な魔法や呪いといったものを操るため、発生してしまえば討伐対象となっている。しかし本来それらが自然に生まれる確率は極めて稀だ。世界でも類を見ないほどに精霊が多い土地柄のフィアスリートにおいても、時折起こる災害のような扱いだった。

それに変化が訪れたのが、約十年前。以降、次第に頻度が高まっていき……、結局は人為的な犯行によるものだったと判明して今は終息している。

だがほんの少し前までは、フェデリオたち軍人が命をかけて魔物を討伐するしか、方策がなかった。

その最中、遠征に同行していたレイをかばった末に呪われたのが、フェデリオだったのだ。

彼がかけられた呪いは、特定の相手に酷い執着心を抱くという特性を持っていた。そしてその相手が――、当時は殆ど初対面の間柄であったはずの、レイだったのだ。

何故この男が自分を選んだのかは、いまだによく分からない。

ともあれレイは自身の研究に加えて、とある精霊学者の知恵を借り、作り上げた魔道具によって解呪に成功した。そしてその後も、彼の中からレイを想う気持ちは消えずに、今現在に至っている。

呪われたフェデリオが、半ば強引にレイの身体を暴いたことから、はじまる関係だった。

それでもレイは――、

「あっ……」

フェデリオの愛撫に喘いで、彼の背に腕を回す。羽織っていたシャツは、既にまた床の上。一糸纏わぬ素肌を密着させて、その体温を全身で受け止めた。

「ん…………」

甘いキスに陶然とする。

レイにとってこの生活は、確かに幸せを感じてあまりあるものだった。

今年の冬は、レイにとって予定外のことばかりが起きた季節だった。

生涯一人きりで生きていくと思っていた自分に、パートナーといえるような存在ができたこともそうだが、他にも――

「はい、ワン、ツー、スリー……そこ、重心がずれていますよ」

鋭く飛んできた指摘に、慌ててステップを修正する。

フィアスリート王城の一角。貸し切られた広間の中央で、レイは軽やかなピアノの音色に合わせ、練習相手の女性と共にくるくるとダンスを踊っていた。

足元を見ず、相手の足も踏まず、順序も間違えずに、どうにか一曲を終えたところで、パンと手を打ち鳴らす音が響く。

「――はい。かなり良くなりましたね、レイさん」

「あ……ありがとうございます……」

髪を引っ詰めた年嵩の女性が、厳しい表情を和らげて告げた言葉に、ようやく緊張が解けた。思わず脱力すると、隣から脇腹を小突かれる。

「先生にまた怒られるわよ?」

相手を務めてくれていた彼女――、レイの職場である王立研究室の同僚ルリナが、にやにやと揶揄い混じりに笑みを浮かべていた。

「そんなこと言われたって」

そうぼやきつつ、先程まで鋭い視線を飛ばしていた講師の様子をちらりと伺うと、彼女は肩を竦めて目を瞑っている。見て見ぬ振りをしてくれているらしい。

すっかり緩んだ空気の中で、ルリナはくすくすとまた笑った。

「でも、たった数ヶ月でここまで上達したら、もう十分じゃないですか、叔母様?」

「……そうですね。まだ拙いところはありますが、人前に出ても大丈夫でしょう」

閉じていた目を開けて頷き返す彼女に、レイはほっとする。

「間に合って良かったです……」

ほんの少し前までのレイは、魔道具と精霊の研究に明け暮れる、ただの研究員だった。

当然ダンスとも無縁で、それ以外にも礼儀作法やテーブルマナーなどといったものを詰め込まれている現状は、いまだに信じ難い。

叶うならば、今も全力でそれらの責任から逃れたい――と思う日もあるが、そうも言ってられない事情ができたのだ。母レリアの結婚によって。

レイが五歳程の頃に生き別れた母は、どういう因果かこの国の王太子に見初められ、春には結婚式を控えている。

冬のはじめに再会したばかりの彼女だったが、心底幸せそうで安心したのも束の間、「いずれ王妃となる方の親族になるのだから……」と、勉強の日々が開始されてしまったのだ。

今日指導を受けていたダンスも、その一環で身に着けているものの一つである。

それにしても、とレイはルリナの方を見た。

「ルリナさんが貴族のご令嬢だったなんて、知りませんでしたよ」

職場の先輩である彼女の出自を聞かされたのは、つい最近のことだ。

王太子から紹介されたダンス講師から、姪だと引き合わされた日を思い出す。

「別に黙ってたわけじゃないんだけれどね。それに、そういうあなただって、もうその『貴族』の一員でしょう?」

「…………、……なんでこうなったんですかね」

レイは思わず渋面を作って呟いた。

そうなのだ。この冬の間に、どういうわけだかレイは叙爵されてしまっていた。

名目としては、母の王族入りとは関係がない。ここ何年にも渡って、フィアスリートを悩ませていた精霊の人為的な魔物化を食い止める魔道具――「破邪結界」と名付けられたそれを開発した功績によるものだ。

だがそれだけならば、きっとレイはこの爵位を辞退していただろう。

破邪結界は自分一人で作り上げられたものではない。その成果をひとりじめするようで気が引けたし、いくら領地もない相続もできない一代爵だとはいえ、荷が重過ぎる。

しかし、この度いわゆる「継父」という立場になった王太子エゼルフィードによって、脅さ――説得された。

このまま君が平民のままでいることで、レリアに負担をかけてもいいのかな――?

明るい金髪と薄い紫の瞳を持った貴公子然とした王子の顔が、腹の黒い笑顔に変わり囁く場面を思い出して、少々げんなりする。

なんだか、うまいこと乗せられた気がしないでもないが……。ともかくそんなわけで、仕方なく叙爵を受け入れ今に至る。

「――あ、と。すみません、俺そろそろ次があるので失礼します」

時間を確認したレイは、慌てて二人に挨拶をして部屋を出た。

午前中は王立研究室の一員として働いているレイだったが、午後は大抵こうして予定が埋まっている。エゼルフィードの計らいで、講義場所が職場と近い王城内に設けられているのはありがたい。

しかし一方で、家に戻る時刻が遅くなる原因ともなっており、時折、無性に寂しさが襲うこともあった。

もう三日程フェデリオに会えていない。

今日は早く帰れますようにと祈りつつ、レイは先を急いだ。

とはいえ、今日の講義は先程のダンスで終了だ。

レイは建物の外へと出ると、庭園の端にある温室へと足を向ける。

入口の両脇に立つ護衛官たちに会釈をして扉を開けてもらうと、その先にはよく見慣れた顔があった。

「――母さん!」

思わず呼びかけると、彼女――レリアがこちらを向いて、目を和ませた。微笑ましいものを見るような表情にハッとして、レイは慌てて礼をとる。

「王太子妃殿下にご挨拶申し上げます」

もう一度顔を上げると、レイは母と顔を見合わせて照れたように笑った。

「勉強は順調?」

レリアの対面に座ると、早速飛んできた質問に苦笑する。

「なんとかギリギリ見られるようには……、ってくらいみたい」

あらあらと微笑む彼女に、他にも近況を語ってゆく。

別れて過ごした十五年以上の期間を埋めるように、レイとレリアは二人で過ごす時間を定期的に持っていた。茶と菓子を挟み、言葉を交わす。最近あったことはもちろん、離れていた時の思い出や、レイが生まれるよりも前の昔話など、会話の内容は様々だ。

彼女は結婚式こそ雪解けを待っているが、既にエゼルフィードとの婚姻は成立しており、彼の妃となっている。長らく囲われるような形で暮らしていたそうで、堂々と人々の前に姿を表せるようになったのは、つい先日のことだ。そうして精力的に活動するようになったレリアは、公務でのちょっとしたことなども嬉しそうに話してくれる。立場上明かせないこともあったはずだが、慰問先で発見した可愛らしい花についてや、夫エゼルフィードとのひとときに起こった話など、少女のように純真な顔を見せていた。王太子妃として忙しい身であるはずだが、そうした姿をレイの前で覗かせたことは一度もない。

黒く長い髪に深い青の瞳をしたレリアは、レイと非常によく似た容貌をしている。ともすれば姉のように見えるほど若々しい。しかし、ふとその瞳に宿る慈愛は紛れもなく「母」だ。

そんな彼女が再婚をし、いずれはレイの弟妹となる子供も生まれる――。今はまだ想像すらつかないが、少しずつ今の現実を受け入れはじめていた。

「――そういえば、ちょっと耳に挟んだんだけれど。母さんがラティアの一族だと正式に公表するって……、本当?」

世間話が途切れたところで、講師の一人から聞いた話を思い出して訊ねる。レリアは目を丸くして、困ったような顔をした。

「もう聞いてしまったの? あなたにも関係のあることなのに、ごめんなさい。今日にでも話そうとしていたのだけれど……」

ラティアの一族――。それは精霊と意思疎通をはかることができ、彼らに似た不思議な力を持つ一族のことだ。

過去にはその力に目をつけた権力者によって、一族の殆どが殺されるか奴隷に落とされた。そんな迫害の時代を生き延びた者たちは、それぞれ世界各地に散らばり、息を潜めて暮らしている。

しかしそれすらも平穏な生活というわけではなく、小さな集落が襲われ、祖先たちと同じ目に遭うことも決して稀ではない。

現にレリアもレイも、その一人だった。

一度は奴隷商に囚われ、親子は引き離され――、もう堕ちる所まで堕ちる他ないかと思われた。しかしその後、レリアはエゼルフィードによって、レイは幸運な荷馬車の事故によって、早々に抜け出すことができたのだ。

十六年の時を越え、こうしてお互いの無事が確認できるなど、本当に奇跡だった。

だが同じ里にいた人々の行方は、杳として知れない。レリアも、レイを探す傍らながら、知人たちの捜索もしていたようだ。しかし、その成果は芳しいものではなかった。

彼らもどうにか抜け出して、隠れているならば良いのだが……。

いずれにせよ、生き残ったラティアの一族はそれぞれ、散り散りで身を隠して生きている。かくいうレイ自身もそうだった。

しかし、精霊が人為的に魔物化させられるという一連の事件に巻き込まれ、レイとレリア――特にレリアは、人前でその力を発揮せざるを得なくなったのだ。結果、彼女が一族の人間であることは、フィアスリート内では既に知られている。彼女と血縁であることを疑うべくもないレイも同様だった。

だが今回聞き及んだのは、王太子夫妻の婚礼に合わせて、花嫁であるレリアがラティアの一族であると、国内外に対して正式に公表するという話だ。

王太子妃となった人物をおいそれと狙うとは思えないが、それでも危険なことに変わりはない。

「母さん……」

「事前に相談すべきだったわね。けれど……、わたしが一族の人間だと表明することで、フィアスリートが本格的にラティアの一族の保護を掲げると示したかったの」

「……一族の保護、か」

レリアは頷いた。

「いずれ、王家に一族の血が混じることになるでしょう? ならば一族を虐げることは、フィアスリート王家の親族を迫害することと同義だろう、ってエゼルが陛下を説得したのよ」

「ああ……」

エゼルフィードが口八丁で国王を丸め込む様が容易に想像ついて、レイも苦笑いを浮かべる。だがこの際、経緯は重要ではない。大切なのは、小国とはいえど一国の王がラティアの一族の味方についたという事実だ。

レリアが今回の決断に至った理由を、十分過ぎるほどに理解できてしまい、レイは呆れたように肩を竦める。

「母さんも殿下も勝手だな」

「……怒った?」

「いや……。あ、ううん、怒ってる。先に説明してくれなかったことについて。反対するとでも思った?」

「だって……」

気まずげに視線を逸らすレリアに、レイは拗ねたように唇を尖らせた。

「反対なんてするはずないだろ? 俺自身には母さん以外一族の記憶なんて、昔過ぎてほとんど無いけど……。隠れずに暮らせるなら、その方がいいよ」

「……そうね」

ほっとしたようにレリアは表情を緩める。レイも彼女に笑みを返した。

世界にどの程度、同胞が生き残っているのかなんて分からない。顔も知らない見ず知らずの相手が大半だ。それでも、自分たちのように、安心して暮らせる場所が一つでもあればいいと思う。それを幸運にも手に入れられたのだから、これからはその輪を広げていくのだ。

言葉には出さなかったが、お互い考えは同じだということを確認して、二人は微笑み合う。

その時ふと、温室の入口付近で声が聞こえて扉の方へ振り向いた。

「あ」

そこには、何やら険しい顔をするフェデリオがいる。

どうかしたのだろうかと心配になったあと、ようやくその隣に目を向けて、レイは慌てて立ち上がった。

「殿下」

そこにいた人物――エゼルフィードに頭を下げたが、彼は手を振って楽にするよう指示してくる。

「すまないな、レイ、レリア。母子の対面を邪魔してしまって」

「いえ……、それより……」

レイが彼の隣にいるフェデリオの方へ視線を向けると、少し憂いを含んだ笑みが返ってきた。良いことが起きたわけではないのだろうと勘付いて、胸が騒ぐ。

椅子を追加で二脚持ってこさせたエゼルフィードは、レリアの隣に置いた一方に腰を下ろすと、立ったままのレイたちにも座るよう促した。

「レイ、君の耳にも入れておきたい話があってな……」

隣に座ったフェデリオが、テーブルの下でレイの手を握る。

「ケネス・ブラウナーが、隣国――アルスリウム王国で目撃された」